Ouvrage

désormais entièrement en ligne :

Otto Lueger

Naundorff et Naundorffisme

Religion, Mysticisme,

Prophéties, Légitimité

Editions du

Naundorffisme

Introduction

Plus de 3 000 ouvrages ont déjà été écrits sur Louis XVII, dont une bonne partie sur Naundorff. Cependant, concernant cette grande énigme de l’Histoire, certains sujets sont peu abordés ou tabous, que ce soit par les partisans ou les adversaires de Naundorff.

Nous sommes intimement persuadés que Naundorff est Louis XVII. Malheureusement, pour ne pas surcharger cette étude, nous n’abordons pas ici les preuves de cette identification, car il faudrait y rajouter des milliers de pages.

Nous invitons les lecteurs à se rendre sur le site internet :

http://naundorffisme.free.fr, où nous mettons pleins de textes sur ces preuves et témoignages comme quoi Naundorff est bien Louis XVII. Textes que nous rajoutons petit à petit, au fur et à mesure.

Voici également deux sites très bien sur Louis XVII :

www.louis-xvii.com (Le site de l’Institut Louis XVII, qui soutient le descendant actuel de la branche aînée des Naundorff.)

Pour ceux qui n’auraient pas internet, et comme rien ne vaut un bon livre, voici ci-dessous les principaux bons ouvrages récents sur Louis XVII-Naundorff :

_ Xavier de Roche, Louis XVII, Editions de Paris, 1986 (et une seconde édition en 1987), 918 pages !!! Une bible ! Tout y est !

_ Xavier de Roche, Louis XVII, le livre du bicentenaire, Editions de Paris, 1995, 140 pages. Un résumé de son gros livre. A lire absolument, l’essentiel y est.

_ Charles-Louis-Edmond de Bourbon, La survivance de Louis XVII, les preuves, 1999. 50 pages + 50 pages d’annexes. Tout l’essentiel y est également. (Disponible chez Chiré).

_ Philippe Boiry, Naundorff-Louis XVII. Le secret des Etats, Editions Presse de Valmy, Paris, 2001, 176 pages.) De très bonnes preuves.

_ Philippe Boiry, Louis XVII avait-il deux cœurs ?, Editions de Paris, 2004, 420 pages. En grande partie sur le cœur de Louis XVII, l’ADN, etc. (Disponible chez Chiré.)

Certains de ces livres ne sont trouvables qu’en librairies d’anciens et d’occasions.

Voici une liste de bons sites internet pour trouver et acheter des ouvrages anciens et d’occasions :

Les sujets que nous abordons sont peu connus, mais ils doivent sortir de l’ombre, car ils constituent en quelque sorte des preuves (d’un genre différent…)

Cette présente étude a donc pour ambition d’exposer et de rassembler tous ces sujets, permettant ainsi de comprendre deux siècles passés, mais surtout de nous guider pour l’Avenir…

Elle constitue en même temps une fresque de l’histoire du naundorffisme et des naundorffistes.

Mais voici d’abord, avant de commencer, en quelques lignes, les principaux arguments qui nous permettent d’affirmer que Naundorff était bien Louis XVII, puis une petite biographie de Louis XVII-Naundorff :

Naundorff est Louis XVII :

1° Parce que Naundorff avait la mémoire personnelle du Dauphin. Vingt serviteurs de Louis XVI, témoins compétents de l’enfance du Prince, l’ont constaté dans leurs fréquentes relations avec le dit « Naundorff » au cours des années 1833, 34, 35, 36 et 40, et nous en ont laissé témoignage oral, écrit, assermenté, notarié, judiciaire ;

2° Parce que Naundorff avait les mêmes cicatrices accidentelles que la Dauphin ; les marques d’inoculation identiques ; le signalement identique des yeux, des cheveux, du front, du menton à fossette, de la poitrine, de tout le corps ; la double ressemblance des traits, du geste, de la démarche, de la voix, avec les deux maisons de Bourbon et d’Autriche ; la position des dents identique, les rides si spéciales du cou identiques ; l’excroissance au sein identique ; et, sur la cuisse, le signe du « Saint-Esprit », c’est-à-dire une forme de pigeon essoré et plongeant, naturel et non tatoué, identique ;

3° Parce que Naundorff se croyait et, par conséquent, se savait le Dauphin. Il a prouvé ce fait d’intime conscience :

a) En se soumettant au jugement de tous ceux qui pouvaient démasquer l’imposture, les anciens serviteurs de Louis XVI, la duchesse d’Angoulême, les tribunaux français ;

b) Par une affirmation constante de son identité, sans jamais aucune faiblesse ni dans la persécution la plus odieuse et la détresse la plus cruelle causées par cette affirmation, ni dans la joie et dans l’intimité la plus stricte, ainsi que le démontre sa correspondance avec sa femme, publiée soixante ans après sa mort ;

4° Parce que les Gouvernements de Prusse, de France et de Hollande se sont convaincus de l’identité de Naundorff avec Louis XVII.

Donc « Naundorff » était Louis XVII.[1]

Voici un petit résumé de la vie de Louis XVII-Naundorff, emprunté au site de l’Institut Louis XVII :

Le Duc de Normandie, né le 27 mars 1785, Louis-Charles, devenu Dauphin à la mort de son frère aîné Louis le 2 juin 1789, est déclaré Roi de France, Louis XVII, par sa mère la Reine Marie-Antoinette, le 21 janvier 1793, jour de la décapitation de son père le Roi Louis XVI.

Il fut enfermé au Temple du 13 août 1792 au jour de sa « mort » officielle, le 8 juin 1795. En réalité, l’enfant enterré au cimetière Sainte Marguerite et qui correspond bien à celui autopsié au Temple, ne peut pas être Louis XVII : c'est un enfant ayant au moins quinze ans, dont le squelette aux membres trop longs et au thorax étroit est celui d’un scrofuleux (tuberculeux) depuis très longtemps. Or Louis XVII n’avait que 10 ans et sa mère disait qu’il ressemblait à un petit paysan plein de santé.

Il n’y a évidemment pas de trace de cette

sortie du Temple et de la (ou des) substitutions qui ont été nécessaires. Mais

si tous les royalistes ont échoué, par contre Barras, maître du Temple et le gardien Laurent étant

un homme à lui avaient toutes les facilités pour réussir. (Barras, le régicide,

qui fut pensionné par Louis XVIII !)

C’est seulement à partir 1810 que l'on peut

suivre avec certitude la vie de celui à qui les polices d’état ont imposé le

nom de Charles Guillaume Naundorff, réputé né à Weimar en l775, brun aux

cheveux noirs, alors, qu’il avait 10 ans de moins, et comme le Dauphin, était blond aux yeux bleus ! Jamais il

n’a pu être trouvé de lieu de naissance à Naundorff, pas plus à Weimar qu'en

Prusse ou ailleurs.

Il donne au chef de la Police de Berlin les

preuves de sa véritable identité - qui ne lui seront jamais rendues - et ce

Monsieur Lecoq lui remet un simple certificat de moralité qui lui suffira à

être admis bourgeois successivement dans les villes de Spandau, de Brandebourg

et de Crossen où il exercera le métier d’horloger, sans produire d'acte de

naissance, pas plus que pour son mariage en 1818 !

Ses lettres à Louis XVIII, à sa Sœur la duchesse d’Angoulême puis à Charles X et à tous les princes d’Europe restant sans réponse, il vient en France en 1833 et immédiatement cherche à rencontrer toutes les personnes qui l'ont connu enfant à la Cour. Plus de 53 personnes ont attesté qu’il était bien Louis XVII, dont Madame de Rambaud, qui fut sa femme de chambre de sa naissance à 1792, le ministre de la justice Joly de Fleury, le secrétaire de Louis XVI, Monsieur Bremond, le ministre des affaires étrangères de Monciel, Monsieur et Madame Marco De St Hilaire, etc.

Sa ressemblance d’attitudes avec Louis XVI en

frappante. La forme de sa tête est celle de Marie-Antoinette. Sa mémoire qui est remarquable est celle du

Dauphin, tant sur les personnes, les lieux, les

choses, que les événements.

Il attaque sa sœur, la duchesse d’Angoulême, en reconnaissance d’identité en 1836. Mais le gouvernement de Louis-Philippe, au lieu de le juger comme il le demande, le fait arrêter, fait saisir tous les documents qu'il a réunis pour ce procès - 202 documents, sans inventaire -, et après un mois de prison l'expulse en Angleterre… comme étranger !

De 1836 au début 1845, Louis XVII reste donc en Angleterre avec sa femme et ses huit enfants (dont deux y naissent), où il fait des recherches et met au point des inventions pyrotechniques. Il y subit une tentative d'assassinat au pistolet comme il en avait essuyé une en France, au poignard.

Refusant qu’il rentre en France pour la

démonstration de ses inventions, et ne voulant pas les vendre à l'Angleterre,

il pense les vendre à la Suisse, mais ne pouvant passer par la France, passe

par la Hollande où il débarque le 25 janvier 1845. L'avocat van Buren,

convaincu de son identité et de la valeur de ses inventions lui fait rencontrer

les ministres de la guerre et de la marine, et, avec l’accord du roi Guillaume

II de Hollande, un contrat mirifique lui est signé, achetant ses inventions et

le faisant directeur d’un atelier de pyrotechnie à Delft.

Malheureusement il est pris de vomissements

et après huit jours d’agonie où, dans son délire, il évoque son père Louis XVI mort

par la guillotine, il décède le 10 août 1845. Sa veuve ayant refusé une

autopsie, l'empoisonnement n’a pu être démontré. Toutefois, à la demande de ses

fils, un examen du corps est effectué par les médecins militaires qui l'ont

soigné. Ce qui révèle en particulier les traces d’inoculation au bras, en forme

de triangle, comme le Dauphin, la cicatrice de la lèvre, due à la morsure

d’un lapin blanc apprivoisé, les deux incisives inférieures qui avancent en

« dents de lapin », et surtout, une tache de mère, à l’intérieur de

la cuisse gauche, que l’on appelait chez le Dauphin « le signe du St

Esprit » car ressemblant à un oiseau plongeant tête en bas, les ailes

déployées. En plus de ces caractéristiques communes avec le Dauphin, on relève les

traces des deux attentats, sur les côtes et l'omoplate d'une part, et sur le

bras gauche d’autre part.

Tous ses descendants présentent des ressemblances étonnantes avec les Bourbon et les Habsbourg.

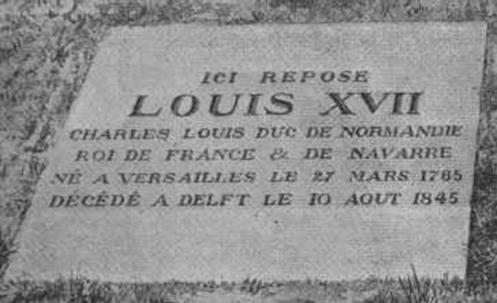

Enfin le Roi de Hollande Guillaume

II permet son inhumation sous le nom de « Duc de Normandie, Louis XVII, Roi de France et de Navarre », où sa

tombe est toujours visible, entretenue par la ville de Delft, et la Hollande

reconnaît à ses enfants le droit au nom de « de Bourbon » que tous

ses descendants portent légalement.

Diverses associations, revues et organismes se sont battus pour faire connaître cette vérité historique occultée et calomniée de la survie du Roi Louis XVII en la personne de Charles Guillaume Naundorff. Nous pouvons citer la revue la Légitimité fondée en 1883 par la princesse Amélie, fille aînée de Louis XVII, puis dirigée successivement par Albert Renard et Louis Champion jusqu’en 1940 ; la revue Flos Forum fondée en 1936 par Armand Le Corbeiller, et le baron Pacotte de Servignat, entre-autres.

Enfin, l'Institut Louis XVII a été fondé le 9 mars 1990, par Monsieur Henri Isle de Beauchaine.

I] Louis XVII et la Religion

1) Sa formation religieuse

Nous savons que Louis XVII a eu une formation religieuse très insuffisante, du fait des évènements révolutionnaires.

Le comte d’Artois, futur Charles X, et le comte de Provence, futur Louis XVIII, étaient indifférents en matière religieuse : le premier n’y reviendra qu’à la mort de sa maîtresse Mme de Polastron, le second, rongé par les remords, lorsque Martin de Gallardon lui aura révélé qu’il tenta un jour, en forêt de Saint-Hubert, de tirer sur son frère futur Louis XVI.

Madame Royale nota dans son « Journal » que sa mère « avait beaucoup de religion depuis qu’elle était à la Conciergerie », sous-entendant ainsi qu’elle en avait peu auparavant. Comment s’en étonner ? Son frère, l’empereur d’Autriche Joseph II, était connu pour son anticléricalisme.

Dès lors, on peut en conclure que le petit Louis XVII, à Versailles, aux Tuileries, à Saint-Cloud, n’eut jamais en matière religieuse qu’un climat d’indifférence, les messes protocolaires exceptées.

Un psychisme saccagé par un emmurement à neuf ans et demi dans le silence, la pénombre, l’isolement ; quatre années de cachot sans air et sans lumière dans les souterrains de Vincennes, à l’âge d’homme ; quatre années de prison dans les cellules de Brandebourg ; des mois de prison en Angleterre... Alors que ses oncles, la soeur et le beau-frère, et le fils de l’assassin de son père se prélassent dans les ors des Tuileries, et ne font rien d’autre par leur influence politique que lui susciter de nouveaux malheurs, à défaut d’assassinats réussis ! Que faut-il donc de plus ?

L’accumulation des persécutions, oeuvres de Bonaparte, de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe, de sa soeur la triste duchesse d’Angoulême, lui firent rapidement comprendre que la pratique religieuse ne garantit aucunement de la malhonnêteté d’une âme.

Aussi, alors qu’en Suisse, se souvenant qu’il était de souche catholique, il n’avait jamais voulu participer au culte protestant et n’avait jamais pris part à la Cène de celui-ci, en Allemagne devint-il indifférent, voire hostile au catholicisme lui-même. A Crossen, au recteur Gaebel (protestant) il déclara un jour : « Mon ami, je vous montrerai la cause de mon incrédulité. Je hais la religion chrétienne, parce que les hommes les plus cruels la professent... »

Le recteur Gaebel prit la chose à coeur, et au printemps de 1830 entreprit de convertir Louis XVII aux beautés du christianisme. Il lui lut le Nouveau Testament, le commenta, et en ces échanges, Gaebel note que son interlocuteur avait un esprit clair et adonné au bien. Mais croire à la divinité de Jésus, à sa résurrection après sa mort, il ne le put pas... Et la suite des souvenirs du recteur Gaebel est fort intéressante :

« Son caractère, après les enseignements de sa naissance, fut plus pur, plus amical et plus humain que d’abord. Il guérit beaucoup d’hommes de leurs maladies ; il enseigna ses enfants soigneusement. Il eut une foi en Dieu qui était bien pure et puissante, et ses actions étaient des actions d’une salutaire activité de son âme. Auparavant il avait souvent joué de la vérité, mais à présent elle lui était sainte. Sur tout, sa volonté était bien idéale et parfaite... »[2]

En 1832, Naundorff vient faire pour la première fois une visite en France. Nous le savons par la propre fille d’un des personnalités qui l’invitèrent à cette date.

La famille Boucault de Mélient est une vieille famille noble d’Anjou. Son chef, sous la Restauration, était un officier de marine fort distingué et fut pendant quelques temps Préfet maritime de Lorient. Sa fille, Marie de Mélient, fondera plus tard le Couvent de l’Immaculée Conception à la Nogard, dans le Finistère.

Le 27 septembre 1873, elle écrivait la lettre suivante à la Princesse Amélie, fille aînée de Naundorff :

« Très bonne Princesse.

... Voici ce que j'ai appris… Il y a eu réellement à Nantes, pendant longtemps, une réunion de personnes qui sont restées fidèles à notre bon roi Louis XVII, et qui avaient formé un projet sérieux de le remettre sur le trône. Ils avaient concerté de le faire venir, et c'est d'après une demande qui lui fut adressée que votre vénérable père vint à Nantes. Là, comme je l'ai déjà dit à Votre Altesse, on le fit descendre dans un petit hôtel, ou plutôt dans une auberge tenue par de braves gens, afin de ne pas se compromettre. II y fut entretenu pendant quelques jours. On devait le faire connaître peu à peu à la noblesse de Bretagne et de Vendée ; et quand il aurait eu un parti sérieux, on aurait présenté au gouvernement une protestation signée d'un nombre considérable de noms honorables.

Malheureusement, on trouva que notre bon Prince avait des idées libérales trop prononcées, une certaine antipathie pour le clergé et une manière très fausse en matières religieuses, parce qu'il développa un nouveau mode de religion contraire absolument à la foi, et avec une tendance très prononcée pour la secte des Illuminés. Alors on craignit de ne pas réussir à lui ouvrir les yeux. La noblesse crut qu'elle allait se nommer un chef républicain. Le clergé eut peur de trouver un antagoniste à la religion catholique. On ne voulut pas se jeter dans toutes les difficultés d'une contre-révolution et peut-être d'une révolution ; et la conclusion fut ainsi portée : « C’est bien le fils de Louis XVI, mais il n'est pas ce qu'il faut à la France. Il est dans l'erreur, plus à plaindre qu'à blâmer, parce que le milieu dans lequel il a vécu en est la cause. Mais les circonstances nous prouvent que Dieu l'a rejeté. Laissons agir la Providence ; et si Dieu le change, il saura bien plus tard le remettre sur le trône de ses pères. »

C'est alors, comme vous le savez, très bonne Princesse, qu'on le fit partir pour Strasbourg. En cette circonstance deux partis se formèrent. Un de ces partis, croyant que Dieu n'avait plus de desseins sur la branche aînée des Bourbons, l'abandonna en s'attachant au Comte de Chambord. L'autre, très peu nombreux, demeura fidèle et pria toujours, espérant que Dieu lui changerait les idées et le ramènerait sur le trône de ses pères...

Marie de Mélient

La Nogard, 27 Septembre 1873. »

Comme le remarque fort justement Xavier de Roche, quand on lit ce texte, « on est confondu par l’aveuglement de la noblesse et du clergé réunis à cette occasion. Le malheureux Louis XVII avait connu dans les quarante premières années de sa vie une dizaine d’années d’emprisonnement dans différentes forteresses, et le reste du temps, à partir de 1795 avait toujours vécu en résidence plus ou moins surveillée. A partir du 3 juillet 1793, il n’a plus reçu aucune éducation religieuse, morale ou politique. Lui en faire grief était d’une inconscience absolue. Il convenait dans un premier temps d’assurer sa reconnaissance officielle, car c’était pour lui un atroce et perpétuel déchirement d’être « sans nom » ; de le mettre, avec sa famille, en sécurité et à l’abri définitif du besoin ; de l’entourer de conseillers capables de l’instruire de tout ce que la vie qu’il avait subie ne lui avait pas permis d’apprendre. Au lieu de cela, on l’a laissé retourner à sa vie de misère, sans plus s’occuper de lui ni de ses héritiers. »[3]

Quelques jours après son arrivée à Paris, Naundorff écrit à Mgr Hyacinthe-Louis de Quelen, Archevêque de Paris la déclaration suivante :

« A-t-on des inquiétudes sur la Foi que je professe ? Je suis membre de l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine. Je la regarde comme seule véritable et je suis prêt à prouver que je n’ai jamais appartenu à aucune autre. »[4]

Naundorff est élevé dans la religion catholique, grâce à l’abbé Appert, curé de Saint-Arnoult, puis il a été confirmé par Mgr Blanquart de Bailleul, évêque de Versailles, enfin son mariage avec Mlle Einert, protestante, a été validé.

Le port de la médaille miraculeuse (qui le sauva de la mort lors de l’attentat du Carrousel du 28 janvier 1834) confirme ce retour au catholicisme, mais le mysticisme de Louis XVII, manifesté plus tard comme nous allons le voir par ses publications hétérodoxes, démontre aussi sa sincérité ; il ne devint pas croyant par intérêt politique.

Les choses sont s’aggraver dans les années suivantes. Plusieurs prélats français, Mgr Forbin de Janson, évêque de Nancy, Mgr Blanquart de Bailleul (qui a confirmé le Prince) sont très méfiants à son égard. Il en souffre.

Après la mort du visionnaire Martin de Gallardon[5], il croit, lui aussi, recevoir la visite d’un ange.

2) Naundorff « prophète »

Naundorff affirme en effet avoir désormais en rêve des apparitions d'un ange, puis du Christ

Martin de Gallardon avait annoncé à Naundorff qu’il serait sujet à l’illusion et que l’esprit du mal chercherait à le perdre.

Bien qu'il n'adhère pas complètement au catholicisme, Naundorff incite sa femme restée en Saxe à s'y convertir avec ses enfants (sa fille Augusta-Maria-Theresa est baptisée catholique, 1835). Son ange lui communique (24 et 30.12.1834) une « croix de grâce »[6] que les prêtres peuvent donner aux catholiques ayant fait leur première communion. La dévotion est répandue (plus de mille croix en six mois) malgré la dénonciation de l'évêque de Versailles (1835). Expulsé de France pour ses revendications politiques (publication d'un journal, citations judiciaires de la duchesse d'Angoulême et adresses au Parlement), il s'installe à Londres (07.1836).

S’estimant persécuté par des évêques, il s’éloigne du catholicisme alors que sa femme en fait profession (1836). Il se présente comme Messie. Préservé des malheurs par Dieu, il va régénérer le monde dans la fidélité à l'Évangile de nouveau révélé. Instruit par son ange, il envoie l'abbé Laprade à Rome pour appeler Grégoire XVI à propager la croix de grâce sous peine de destruction : le pape reste sceptique (01.02.1837).

Naundorff, en 1836, annonce à l’Empereur d’Autriche que son Ange l’en a prévenu, Louis-Philippe a seulement une année à vivre : cet ange était un farceur, puisque Louis-Philippe devait régner encore 12 ans…

En 1838, il fait diffuser des avertissements successifs au clergé catholique : Rome sera détruite à moins qu'un concile ne soit convoqué au cours duquel Dieu parlera par Naundorff; la croix de grâce doit être propagée pour la réunification des Eglises ; le clergé français doit se réunir en conseil car une nouvelle Eglise doit s'établir en France. Ses prophéties non réalisées, il appelle les clergés anglais et irlandais à se joindre à lui et devient protecteur du Conseil d'une Eglise du Seigneur (24 et 31.10.1838), bientôt Eglise catholique évangélique.

Il publie ou fait publier (ses révélations, en allemand, sont traduites ensuite) la Partie préliminaire, ou Introduction à la Doctrine Céleste de Notre Seigneur Jésus-Christ publiée par Charles Louis, Duc de Normandie, fils de Louis XVI, roi de France et Doctrine céleste, ou l'Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ dans toute la pureté primitive, tel qu'il l'a prêché lui-même pendant sa carrière terrestre : Révélé de nouveau par trois Anges du Seigneur, et confirmé par Jésus-Christ lui-même, par la réprobation de la Papauté romaine ; avec toutes les preuves de Son imposture contre la doctrine de notre Sauveur (1839, traduits en anglais) et suscite le mensuel La Voix d'un proscrit, qui défend bientôt ses positions religieuses. Dénonçant les prêtres catholiques au ministre des Affaires ecclésiastiques du roi de Prusse, il lui donne l'ordre de réunir un conseil de dix membres luthériens dirigés par deux évêques catholiques pour se soumettre à la Doctrine Céleste à laquelle le peintre allemand Rudolf Mannl adhère ainsi qu'Emile Sauveur (Le véritable orphelin du Temple vivant en 1839, ou preuves de l'existence actuelle du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, 1839).

Voyons quelle est la doctrine de Naundorff.

Voici l’extrait d’un article de César de

Vesme, dans le numéro 4 de la Revue

Métapsychique (juillet-août 1935), pages 328 et

suivantes :

« William Stead, dont le nom est hautement et justement

honoré par les spirites, a inséré dans sa revue Boderland (1895, p.

166), un article de Mr. W.-R. Tomlinson, intitulé : « Allan Kardec était-il disciple de Naundorff ? » L’auteur y cherche d’abord

quelle peut avoir été l’origine du désaccord entre les spirites néo-latins et

ceux anglo-saxons au sujet de la « Réincarnation » et se demande où

Léon Rivail (Allan Kardec) a puisé cette doctrine, que les

spirites anglais et américains n’ont pas reçue de leurs « esprits ».

Il pense qu’il est probable que, vers 1848, il ait été impressionné par la

lecture d’un livre publié en français et en anglais par le duc de Normandie

(Naundorff) en 1839, intitulé : La Doctrine Céleste de Notre Seigneur

Jésus-Christ dans toute sa pureté primitive, révélée par trois anges du

Seigneur. Promulguée par Charles-Louis, Duc de Normandie, fils de Louis XVI, Roi de France.

Mr. Tomlinson ne

cite pas, les ignorant peut-être, trois autres livres de Naundorff : Partie préliminaire de la

doctrine céleste (1839), Révélations sur les erreurs de l’Ancien

Testament (1840), Salomon le Sage (1841). Mais pour démontrer

brièvement que la doctrine développée en ces différents ouvrages est

foncièrement celle qu’Allan Kardec a

enseignée dans les siens, plus de vingt ans après, Tomlinson reproduit les

lignes suivantes dans lesquels un ami et disciple de Naundorff, le comte Gruau de

la Barre, a résumé la doctrine de son Maître dans

le journal la Légitimité du

12 décembre 1880 :

1° L’Eternel est le seul Dieu, et non pas

un Dieu en trois Personnes. [Doctrine de l’Eglise Chrétienne Unitaire, des

Sociniens, etc.]

2° Toutes les âmes ont été créés dans le

Ciel avant la fondation de la Terre ; ce sont elles qui composent

l’humanité en s’installant dans les corps nés des hommes. [Doctrine de la

Préexistence, au moins aussi ancienne qu’Origène, et que l’Eglise catholique

elle-même ne considère pas comme proprement hérétique, se bornant à l’ignorer.]

3° Tous les hommes sont « fils de

Dieu » comme Jésus-Christ, par l’esprit et l’âme qui constituent leur être

immortel, et « fils de l’homme » par leur corps mortel, qui revient à

la Terre ; tandis que leur personnalité spirituelle continue sa carrière terrestre

en d’autres corps humains, tant qu’ils ont accompli le vouloir de Dieu dans

cette planète.

4° Jésus-Christ fait Seigneur de ce monde

par l’Eternel, son Père Céleste, est notre frère du Ciel, d’où nous provenons

et où nous retournons conformément au mérite de nos œuvres, en remontant

successivement par tous les ciels…

5° Nous serons tous sauvés à une époque

donnée de l’Eternité. »

On retrouve également dans la Doctrine Céleste, l’influence Swedenborgienne. Naundorff avait lu un livre de Swedenborg, livre qu’on a trouvé, annoté par lui. La Doctrine Céleste demanda à l’auteur un très gros travail sur l’histoire des diverses Eglises. Osmond a eu entre les mains toutes les archives relatives à la Doctrine Céleste, retrouvées en 1884, à Bréda, par le marquis de Meckenheim. On y trouve des manuscrits (en deux exemplaires, l’un original, de la main de Naundorff, l’autre, une copie, de la main de Gruau de la Barre, corrigeant les fautes de style et d’orthographe), mais également des billets, notes, lettres tous de la main de Naundorff, relatifs à des apparitions, des rêves, des prédications.

II suscite un intérêt religieux chez certains anglais (Révérend M. W. Smith). Les éditeurs de La Doctrine céleste sont condamnés (12.1839) alors qu'en 1838 des plaintes de l'évêque de Châlons étaient restées sans effets. Il prophétise sur 1840 (mort du pape, malheurs publics), fait éditer les Révélations sur les erreurs de l'Ancien Testament publiée par le docteur Charles de Cosson (1840). Son ange donne (09.05.1840) à l'Eglise un Conseil de douze membres (frères Laprade, Gruau, Appert, Chabron de Jussac, Vidal, Albéra, Dussurgey, Morel de Saint-Didier, Roydor, Gozzoli, C. de Cosson) et invite les prêtres catholiques à se soumettre et à se réunir à son Conseil pour juger le pape. Mais les contradictions entre ses visions (l'Histoire de la Création diffère de La Doctrine céleste), les prophéties non réalisées, les tensions entre ses partisans et sa retraite (justifiée par son ange), suscitent une rupture. Certains conseillers demandant l'abandon de son système contradictoire et erroné (18.01.1841), il les laisse libres de rompre (19.01) puis provoque une altercation (21.01) scellant la scission. L’Histoire de la Création paraît cependant sous le titre de Salomon le Sage, .fils de David ; sa renaissance sur cette terre et Révélation céleste, publié par M. Gruau de La Barre, Ancien Procureur du Roi. Deuxième et Troisième parties, Faisant suite à la première, intitulée : Révélations sur les erreurs de l'Ancien Testament (1841).

Vintras[7], qui reconnaît en lui le Grand Monarque, réinterprète la croix de grâce qu'il a peut-être reçue, lui donne un nom angélique et essaie en vain de se l'attacher. Ils sont conjointement réprouvés par Grégoire XVI (02.1842), les Révélations sur les erreurs de l'Ancien Testament et Salomon le Sage sont mises à l'index (13.09.1842). L'abbé Charvoz le visite lors de son incarcération pour dettes pour le ramener à l'orthodoxie, sans succès (09.1843).[8]

3) Le Bref de

Grégoire XVI

Les anti-naundorffistes donnent souvent comme argument que le pape Grégoire XVI condamna Naundorff.

Qu’en est-il réellement ?

Il s’agit d’un bref de Grégoire XVI, bref qui concerne l’hérésiarque Vintras, mais dont un passage concerne Naundorff. Voici le passage de ce bref, publié dans l’Ami de la Religion, n° 3865, jeudi 8 février 1844 :

« Bref adressé par Sa Sainteté Grégoire XVI, à M. l’évêque de Bayeux :

A notre Vénérable Frère Louis-François, Evêque de Bayeux

[…] Les fictions et les extravagances impies de cette société sont tout à fait conformes aux idées de ce fils de perdition qui usurpe le titre de Duc de Normandie, et qui, déserteur de l’Eglise catholique, marche, au mépris de l’autorité du Siège apostolique, dans ses voies abominables, publie des doctrines perverses, professe, quoique sous une forme et avec des couleurs différentes, les mêmes erreurs, les mêmes sentiments, les mêmes intentions que cette exécrable société […]

Donné à Rome, à Saint Pierre, le 8 novembre de l’année 1843, le 13e de notre pontificat. »

Nous pouvons également lire ce bref dans les Acta gregorii papae XVI, Rome, 1902, Tome III, pages 298-299. Voici le passage qui nous intéresse, en latin : « Quae impia istius societatis commenta atque deliria plane congruunt cum mente illius perditi hominis, qui falso se Normandiae ducem iactat, quique a catholica Ecclesia iam descivit, atque huius Apostolicae Sedis auctoritate spreta. »

Certains naundorffistes font remarquer qu’il faudrait encore être certain que le mot « falso » se trouve bien dans le texte, dont nul n’a vu l’original… qu’on ne retrouve plus dans les archives du Vatican. On ne retrouve plus non plus la minute de ce bref qui devrait se trouver dans les archives de l’évêque de Bayeux qui ne l’a pas publié ; c’est à la suite d’une indiscrétion, dont l’évêché de Bayeux se défendit, que l’Ami de la Religion du 8 février 1844 a pu l’insérer dans ses colonnes.

La question « le mot falso s’y trouve-t-il ? » n’a jamais reçu de réponse de la part des autorités intéressées. Alors, figure-t-il vraiment sur le bref papal ?[9]

L’évêché de Bayeux n’en possède plus qu’une « copie privée » : ce sont là les propres termes de l’évêque de Bayeux écrivant au Comte de Cornulier-Lucinière le 24 février 1907 (Légitimité, 1907, page 64).

Le fameux bref de Grégoire XVI à l’évêque de Bayeux n’a pas été publié par ce prélat. Il a été publié seulement, par suite d’une indiscrétion, dans le numéro du 8 février 1844 de l’Ami de la Religion. D’après les vintrasiens[10], le bref fut rédigé au Gesu de Rome par les pères Rosaven et de Villefort, assistants de France auprès du général. Et c’est le père Vaur, avoué de l’Ambassade Française au Vatican, qui parvint à obtenir, après deux ans et demi, la signature de Grégoire XVI.

Quoi qu’il en soit, l’évêque de Bayeux a pris ce bref pour une lettre privée et non pour un acte officiel du Saint-Siège, puisqu’il ne l’a pas publié. Et il ne se trompait pas, puisque Rome n’a pas repris l’évêque de son silence. Sans l’indiscrétion d’un journal dont l’évêché de Bayeux se défendit, le bref n’aurait probablement pas vu le jour.[11]

Depuis 1843, l’abbé Charvoz, curé de Montlouis,

avait envoyé sa démission à son archevêque. Il avait vendu ses meubles et muni

ainsi de quelqu’argent, il était parti pour Londres en septembre de la même

année. Il avait résolu d’y opérer la conversion de Naundorff de plus en

plus hérétique. Charvoz avait été

bien reçu au début, puisqu’il venait avec un peu d’argent. Après quelques

temps, l’abbé était parti pour Rome. Il voulait éclaircir les conditions dans

lesquelles avait été rédigé le Bref de Grégoire XVI.

Il en avait rapporté, disait-il, l’assurance formelle qu’au lieu d’un Bref, c’était une simple lettre particulière qui avait été envoyée par le pape à l’évêque. Cette lettre, affirmait-il, voulait qu’on ne la considérat que comme un premier pas, dans l’information à venir. Il affirmait que le père Vaur, pénitencier français, lui avait dit : « la lettre n’a point été donnée en forme de Bref, et Sa Sainteté a blâmé vivement la publicité qui en a été faite en France… Elle n’emporte donc aucune obligation de conscience. »[12]

Toujours est-il que, dans tous les cas, le bref de Grégoire XVI n’est qu’un bref, et non pas une proclamation solennelle.

Or, le prodige de l’infaillibilité pontificale, dévolu au Souverain Pontife parlant ex cathedra, n’a rien à voir dans la circonstance.

D’ailleurs, lors même que la proposition eût figuré dans un décret public et solennel du Saint Père, elle n’en aurait pas pour cela plus de valeur quant au fond. Car si le pape ne peut errer quand il s’adresse ainsi à l’Eglise, en fait de dogme, de morale ou de discipline, il est, tout aussi bien que le commun des mortels, faillible dans les questions étrangères à la religion, du moment où il se trouve mal renseigné ou mal instruit.

La preuve, c’est que dans ce bref, il y a une erreur historique : contrairement à ce qu’il affirme, il n’y a jamais eu aucun rapport entre Naundorff et Vintras, dont le Prétendant n’a en aucune manière contribué à répandre les erreurs. Ce bref fut basé sur aucune documentation particulière. Il fut émis à une époque où l’on ne possédait qu’une information très incomplète.

Un prince peut, sans perdre cette qualité, avoir le malheur de tomber dans l’hérésie. Le dogme de l’infaillibilité papale ne s’étend pas aux simples questions d’Histoire.

Les erreurs religieuses de Louis XVII ne prouvent pas plus son origine royale que la lamentable chute du roi Salomon, qui cependant avait reçu de la Providence plus de dons naturels et surnaturels que l’infortuné proscrit de la royauté française.

Henri IV cessait-il d’être Bourbon, quoique huguenot ? Le voltairien Louis XVIII, qui ne croyait à rien du tout, n’était-il pas toujours le frère de Louis XVI ? Pour être devenu hérétique, Henri VIII d’Angleterre, cessa-t-il d’appartenir à la dynastie des Tudors ?

4) La fin de

Louis XVII-Naundorff

Après le bref adressé par Grégoire XVI à l’évêque de Bayeux, sept des amis du Prétendant l’abandonnèrent et publièrent contre lui, le 16 février 1841, une déclaration où ils se désolidarisaient de lui, protestant « contre les agissements religieux et les prétendues visions du personnage. ».

Il est bon de remarquer que, parmi les sept, il n’y avait pas un seul des anciens serviteurs de Louis XVI, témoins compétents de l’enfance du Dauphin.

Plus tard, la quasi-totalité des signataires de cette déclaration crurent devoir, en conscience, la rétracter, à commencer par les frères Laprade, qui proclamèrent ensuite jusqu’à leur mort qu’ils avaient voulu se démarquer des prises de position trop aventurées du Prétendant sur la plan religieux, mais qu’ils n’avaient jamais eu le moindre doute sur son identité royale.

Plus précisément, de ces sept partisans qui firent défection, deux (le chevalier A. de Cosson et Charles de Cosson) le renièrent définitivement ; un autre (Hugon Roydor) passa à Richemont ; les quatre autres ne cessèrent jamais de reconnaître en Naundorff le fils infortuné de Louis XVI : c’étaient A. Gozzoli, qui est mort en 1896 après avoir attesté une fois de plus (à l’encontre des affirmations mensongères de P. Veuillot), sa foi constante et inébranlable à l’identité royale de Naundorff, M. Chabron de Jussac, l’abbé J.-B. Laprade et son frère Xavier, dont on a les protestations de 1851, 1872 et 1874.[13]

Quand Louis XVII envoyait l’abbé Laprade à Rome pour supplier le Pape de juger sa cause, Grégoire XVI disait à l’envoyé du Roi proscrit : « Je le bénis, lui et les siens, mais vous comprenez que, comme pape, je ne puis rien faire pour lui. »

Louis XVII entra dans le coma, ne reconnaissant plus les siens, et délirant. Et c’est ici que se place le plus cinglant démenti des dires de certains anti-naundorffistes haineux, car on ne ment pas dans le délire…

Le lieutenant général Van Meurs écrira 27 ans plus tard, à la demande de Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, la lettre en date du 26 juin 1872 dont cet extrait :

« Toutes les relations de sa vie que le Prince m’a faites, et ma présence continuelle dans sa chambre pendant sa maladie, m’ont mis à même de pouvoir bien observer toutes ses actions, toutes ses paroles. Eh bien, tout ce que je lui ai entendu dire, alors qu’il pensait haut en ses nuits sans sommeil, tout ce qu’il a dit également en son délire et même peu avant sa mort, tous ces évènements et la triste fin de cette vie de malheur, sont pour moi autant de preuves convaincantes que le nommé Naundorff était le duc de Normandie, le véritable Dauphin, fils de Louis XVI, martyr de la politique et de la haine de ses plus proches parents.

TH. Van Meurs, lieutenant général, La Haye, ce 26 juin 1872. »

Parallèlement à ce témoignage, voici maintenant celui des deux médecins qui le soignèrent jusqu’à sa dernière heure ; il a été établi également à la demande de Jules Favre, à Delft, le 30 mai 1872 :

« Nous soussignés, docteurs-médecins en fonctions à Delft, Jean Soutendam et Jean-Gérard Kloppert, autrefois Officier de Santé, et comme tel adjoint comme médecin consultant par feu Son Excellence le ministre List, déclarons avoir traité en 1845 celui qui se nommait Charles-Louis de Bourbon duc de Normandie.

Beaucoup d’intérêt fut témoigné à l’auguste malade. Des bulletins furent envoyés journellement sur l’état de sa santé au ministre susdit, qui de temps en temps vint en personne prendre des informations.

[…] Les pensées du malade s’arrêtaient principalement sur feu son malheureux père, Louis XVI, sur le spectacle effroyable de la guillotine ; ou il joignait les mains pour prier et demander, avec des paroles entrecoupées, de bientôt rejoindre au ciel son royal père. Presque jusqu’au dernier soupir ce fut ainsi. Et Charles-Louis de Bourbon mourut en notre présence le 10 août 1845.

Delft, le 30 mai 1872. »

Nous savons par les archives de la Maison de Bourbon, branche des Pays-Bas, par la revue la Légitimité[14], et le témoignage de l’abbé Pochat-Baron[15] que :

Le père Aloys, religieux de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, qui était originaire de Delft même, a témoigné que Louis XVII, se sentant gravement malade en revenant de Sccheveningen, fit appeler un prêtre catholique.

Le père Garneaux, religieux de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur, témoigna que ce fut son confrère le père Bernard qui entendit en confession Louis XVII alors qu’il était encore en possession de ses moyens d’expression.

Ce qui a fait oublier ces faits, c’est que Gruau de la Barre était alors parti à Londres chercher la famille du prince, qu’à leur retour il était déjà dans le délire, et que le prêtre avait ainsi officié bien avant leur arrivée.

5) Louis XVII s’est-il fait sacrer ?

Nous n’en sommes personnellement pas sûr.

Cependant, c’est ce qu’affirme Marguerite de la Tour du Pin Chambly de la Charce, dans le témoignage qu’elle donne au journal la Légitimité de septembre 1906, pages 630-632 :

« Lorsqu’en 1876, j’alla à Rome avec mon père, en entrant à Saint-Pierre du Vatican, presque au seuil, à l’intérieur, au centre du merveilleux dallages de marbres variés à l’infini, est un immense morceau de porphyre rouge formant une incrustation circulaire d’environ un mètre 50 cm de diamètre. Mon père m’arrêta là, et, s’agenouillant avec moi sur ce pavé de marbre, il murmura : « la tradition veut que cette pierre indique la place où Charlemagne fut sacré ; et sur cette pierre votre grand’mère affirmait que le bon Pie VI avait sacré Louis XVII. Je baisai la pierre avec ferveur, gardant la tradition dans mon cœur et ma mémoire. Je le connaissais dès l’enfance, cette tradition. […]

Les années passèrent ! En 1893, le jour des saints Innocents, et au champs des Martyrs ( !...), je reçus chez moi la petite-fille des Rois martyrs. Une de mes amies intimes (beaucoup plus âgée que moi), la marquise Deville de Sardelys, née Green de Saint-Marsault, dès qu’elle sut la présence de la princesse Cornélie sous mon toit, accourut pour saluer en elle tous nos martyrs royaux.

Ce fut alors que la marquise de Sardelys me confirma la tradition de ma famille :

« La survivance et l’identité sont bien connues à la cour d’Espagne, et les Bourbons de Naples n’ignorent pas le sacre du Dauphin-Roi par Pie VI.

Pour moi, j’en ai la tradition de première main par mon père (marquis Green de Saint-Marsault, ancien préfet de Versailles), qui avait connu un des témoins, son oncle, Mgr Green de Saint-Marsault, évêque de Bergame, mort à Rome et enterré à Saint-Louis des Français. Il était l’aumônier de Mesdames de France, en dernier lieu, de Madame Adélaïde ; et c’est en cette qualité que, bien que n’étant pas cardinal, il fut convoqué à assister à cette cérémonie. Il disait que le cardinal Maury savait le fait et avait mission de le porter officiellement à la connaissance du gouvernement français. »

Le marquis Deville de Sardelys, présent à cet entretien, confirma la tradition qu’il tenait de son beau-père et du milieu où il vécut et qui était la cour d’Espagne.

Un peu après le fatal bazar de la Charité (où la marquise de Sardelys perdit sa sœur, la baronne Caruel de Saint-Martin, née Green de Saint-Marsault), mon amie de Sardelys s’établit chez moi, à Paris, pour quelques mois. La Reine Isabelle II vint la voir chez moi. Naturellement, dans mon salon, il ne pouvait être omis de parler de la Cause. Précisément, j’allais partir pour Teteringen. La reine Isabelle me dit :

« Portez mes vœux à mon cousin !... et dites-lui que je sais ce que l’on souffre en exil !... »

Elle me parla longuement de Charles XI, fils de Louis XVII, haussa bonnement les épaules sur « les motifs… pécuniaires qui seuls empêchaient la reconnaissance par la famille. » Je saisis l’occasion de lui demander si elle avait entendu parler du sacre de l’enfant-roi par Pie VI ?

« C’est un fait que nul Bourbon – de ma génération au moins ! - n’ignore ! Pas plus qu’aucun souverain d’Europe ! » Me répondit la Reine.

Lorsque j’allais, avec la marquise de Sardelys, lui rendre sa visite, au palais de Castille, avenue Kléber, Sa Majesté me montra sur sa table, au milieu d’autres portraits, un portrait de Louis XVII enfant, et avec un air malin, elle dit bien haut : « Et il n’est pas mort au Temple ! » au grand ébahissement des quelques français présents.

[…] Puis Marguerite de la Tour du Pin raconte son entretien avec Léon XIII :

« Est-il vrai que Pie VI ait sacré le petit roi en présence d’une vingtaine de cardinaux, dont le cardinal Maury et Mgr Green de Saint-Marsault, évêque de Bergame, aumônier de Madame Adélaïde, lequel assistait à ce sacre comme aumônier de la tante du petit roi… Est-ce vrai ?

Léon XIII répondit avec fermeté :

« Si ! Si ! E vero. »

Moi : Et c’est bien l’infortuné fils de Louis XVI qui a été affublé du nom de Naundorff ?

Léon XIII : « Si ! Si ! Tutta questa è vero ! (Oui, oui, tout cela est vrai !) Ma chè ! Ci vorrebbe un miracolo ! (Mais quoi !... il faudrait un miracle !) »

II] Les descendants de Louis XVII et les papes

On met toujours en avant le Vatican en ce qui concerne la Survivance de Louis XVII. Mais, depuis le Concordat, Rome s’est imposé la règle du silence et de la bienveillance, règle invariable dictée par la prudence et la sagesse, afin de vivre officiellement en bonne intelligence avec tous les gouvernements en général.

Mais parfois les Maîtres de la Maison se départissent du silence.

Le 7 avril 1907, l’Observatore Romano publiait le communiqué suivant :

« Nous avons vu récemment comment les défenseurs de la légitimité des Naundorff pour la succession de Louis XVI citent, à l’appui de leur thèse, les actes et paroles de divers souverains pontifes dans le but de faire croire que ceux-ci se sont prononcés d’une manière quelconque dans le sens qu’ils voudraient. Sans entrer le moins du monde, pour notre compte, dans une semblable controverse, nous tenons, par respect pour la vérité historique, à affirmer deux choses seulement. La première est que, des documents invoqués ou supposés, le seul par eux attaqué, à savoir celui qui émane de Grégoire XVI de sainte mémoire, est d’une authenticité indiscutable, car il se trouve dans le recueil officiel des actes de ce pontife. La seconde est que jamais et d’aucune façon l’autorité pontificale ne s’est prononcée dans le sens de la thèse qu’ils défendent. »

Sans être une version officiel, l’Observatore Romano nous présente une opinion pleine de prudence : « sans entrer le moins du monde pour notre compte dans une semblable controverse », nous dit le rédacteur ! En effet, nous allons maintenant rencontrer des opinions catégoriques, émanant de papes et de dignitaires de l’Eglise, et qui affirment nettement le contraire.

Madame Amélie fut une femme d’une piété extraordinaire. Elle avait épousé Abel Laprade, frère de l’abbé du même nom.

En mai 1872, le Pape Pie IX fait parvenir trois bénédictions dont une pour « S.A.R. Amélie de Bourbon » (1819-1891, fille de Louis XVII) et une pour sa mère, « S.A.R. la duchesse de Normandie ».

Voici un article de la Tradition légitimiste :

« Un prêtre de nos amis nous écrit une lettre de laquelle nous détachons le passage suivant :

Le documentateur de Louis XVII fut l’abbé Blanchet, dont le nom a paru plusieurs fois dans votre revue, prêtre entre les mains de qui abjura le protestantisme notre Prince Henri, duc de Normandie.

Il fut mon ami pendant 40 ans ; il est mort il y a 7 ans. Vous pourrez compléter l’alinéa en faisant connaître l’opinion de Sa Sainteté Pie IX. Monsieur l’abbé Blanchet était allé à Delft passer toute une semaine pour recueillir des détails sur Louis XVII, de la bouche de sa veuve, la duchesse de Normandie.

Quand il revint à Fribourg, où il résidait et s’occupait très activement de la question royale, la duchesse le pria de porter au Pape Pie IX une copie authentique officielle de l’acte de décès de Louis XVII. Il s’attendait à être obligé de fournir des explications au Saint Père. Au contraire, dès qu’il eut nommé la duchesse, Pie IX l’interrompant :

« Dites à la duchesse de Normandie, à la reine, que je lui adresse mes plus sincères condoléances. Je suis du nombre des tout convaincus et croyant de la cause Naundorff-Louis XVII, duc de Normandie. De plus, je tiens à déclarer que je regrette vivement une erreur de mon prédécesseur Grégoire XVI sur une fausse indication du Nonce à Paris. Il a prononcé le mot imposteur appliqué à Louis XVII. Je regrette cela très vivement. »[16]

En 1879, la fille aînée de Naundorff, la Princesse Amélie, adresse à S.S. Léon XIII la prière suivante : « J’ose espérer que Votre Sainteté exaucera la prière de la petite-fille du Roi-Martyr et voudra bien lui envoyer sa bénédiction comme gage de salut et de suprême espérance. » et elle signe « Amélie de Bourbon. »

Cette lettre n’est pas considérée comme une impudente tromperie, la réponse écrite de la main même du Pape, est adressée à « Son Altesse Royale Madame Amélie », et le secrétaire d’Etat, cardinal Nina, écrit dans les mêmes termes (21 juillet 1879) : « Madame la Princesse, la réception de votre honorée lettre du 14 courant me fournit l'occasion de vous exprimer les sentiments de respect et d'estime pour votre Altesse et l'auguste famille des Bourbon... »

En mai 1879, l’abbé Adolphe Blanchet de Thielmans, professeur d’histoire à Lausanne, fut chargé par le prince Louis-Charles, aîné des fils survivants de Louis XVII, de présenter au pape Léon XIII quatre chevalières d’or gravées aux nouvelles armes de la Maison de France. Le prince et sa sœur Amélie avaient en effet décidé en 1879 de porter le Sacré-Cœur en « abîme » sur l’écu traditionnel aux trois fleurs de lys. Et le pape Léon XIII accepta de bénir lui-même ces quatre anneaux, sachant à qui ils étaient destinés, à savoir les fils de Naundorff ou leurs enfants males. Et le pape ne s’étonna nullement de les voir arborer les « pleines armes » des Bourbons.[17]

En 1879, l'abbé Henry Dupuy publia un ouvrage intitulé La Survivance du Roi-Martyr qu'il soumit à la censure romaine sur lequel celle-ci se prononça dans les termes suivants :

« Le soussigné, ayant reçu le mandat d'examiner l'ouvrage intitulé La Survivance du Roi-Martyr, par un Ami de la Vérité, déclare qu'après l'avoir lu attentivement, il n'y a rien trouvé de contraire à la foi et aux bonnes mœurs. Il en recommande vivement la lecture.

Rome, le 23 décembre 1879,

P. Pie Carullo,

Docteur en Théologie et curé de Sainte-Dorothée. »

Cette attestation fut légalisée par le cardinal Monaco-Lavaletta, cardinal-vicaire général du pape, le même jour 23 décembre 1879.

Le 27 mai 1881, l'auteur de cet ouvrage, qui eut beaucoup de succès dans les milieux romains, reçut une lettre élogieuse de Mgr Giuseppe Pennacchi, consulteur de la Sacrée Congrégation de l'Index, rédacteur en chef des Acta Sanctae Sedis, et qui fut professeur d’histoire à l’Université de Rome jusqu’en 1870, lui écrivant :

« Je réponds un peu tard parce qu'auparavant j'ai voulu lire le livre La Survivance, que j'ai parcouru très vite, mais en entier, avec à la fois une grande tristesse d'âme et aussi une grande joie.

Bien que j'avais déjà entendu dire que le Dauphin s'était évadé du Temple, les documents me faisaient cependant défaut pour prouver cette évasion.

Je vous remercie infiniment, car par l'envoi de ce livre vous m'avez rendu certain de ce fait.

Depuis 1865, je suis professeur d'histoire ecclésiastique : jusqu'en 1870, à l'Université Romaine, et maintenant, grâce à Léon XIII, au Séminaire Romain de Saint-Apollinaire.

Vous me concéderez ainsi très facilement que je connais un tant soit peu la réalité et la force probante des documents historiques, ainsi que les critères qui enseignent à discerner la vérité historique.

Voici donc mon jugement :

1°) Ou bien les documents allégués dans le livre sont apocryphes et doivent donc être rejetés.

2°) Ou bien, si on les admet, Charles-Guillaume Naundorff est bien Charles-Louis, fils du Roi de France Louis XVII.

Je ne vois pas avec quels arguments on pourrait défendre le premier terme de cette alternative : il reste donc à admettre le second.

Fasse Dieu que les Français rendent aux fils de ce si malheureux Prince [naturellement roi !] la justice qu'ils dénièrent à leur père.

Je l'avoue : la politique d'aujourd'hui est une fontaine d'iniquités, mais je ne savais pas à quel point elle pouvait être inique.

Il est vrai que, comme Dieu enlève l'esprit à ceux qu'il veut perdre, les adversaires de ce Prince si infortuné ont prouvé son origine royale par leurs propres persécutions.

Plaçons en Dieu notre Espérance afin que nous puissions chanter un jour : « Tout ceci a été permis par le Seigneur, pour qu'un miracle éclate devant nos yeux ».

Mais, dites-moi : n'y-a-t-il personne en France pour suggérer au Comte de Chambord de porter au moins secours à cette pauvre famille et de lui restituer ce qu'il retient ?... »[18]

Le Prince Louis-Charles (Charles XI de droit), consacra en 1883 la France au Sacré-Cœur au cours de deux cérémonies émouvantes, l’une au Sacré-Cœur de Montmartre, l’autre à Paray-le-Monial.

Voici le texte de la consécration, faite par Charles XI de droit, le jour de Noël 1883, dans la chapelle provisoire, à côté du chantier de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre en construction :

« Moi, Louis-Charles de Bourbon, fidèle au vœu de mon aïeul Louis XVI, le Roi martyr, je déclare que, de mon plein gré, je renouvelle et confirme le changement déjà fait des armes de notre maison.

Je veux que le Sacré-Cœur brille dans notre écusson, et qu’il soit brodé dans nos étendards.

Je consacre ma personne, ma famille et le royaume de France à ce Divin Cœur. »

Voici le dernier paragraphe de la déclaration faite le 16 décembre 1884 à Paray-le-Monial par Louis-Charles de Bourbon, à la Nation Française :

« Français, en adhérant pleinement aux enseignements infaillibles de la Papauté, la France retrouvera ses grandeurs passées et rentrera dans sa vocation de fille aînée de l’Eglise.

Je montre la voie à tous en déclarant que le Syllabus, la bulle humanum genus et les autres actes pontificaux indiquent ce que les peuples doivent croire et ce que les rois doivent pratiquer.

Obéir à l’Eglise et lutter contre la Révolution, voilà le salut.

Pour faire exécuter ce programme, il faut une autorité légitime, n’ayant aucune attache avec la Révolution et ne relevant que de son Dieu et de son droit.

Fils aîné de Louis XVII, petit-fils de Roi Martyr et gardien d’un dépôt sacré, je ne saurais pactiser avec la Révolution, ni abdiquer aucun droit.

Par ma naissance je suis votre roi.

Si je viens à mourir en travaillant à votre régénération ou en combattant à votre tête, mes héritiers légitimes seront les enfants de mon frère Charles-Edmond, décédé le 29 octobre 1889.

Mon frère Adelberth et ses fils ne viennent qu’après eux.

Je veille sur l’éducation de mon successeur. Il sera le digne fils de Saint Louis ; je vous en donne ma parole d’honnête homme et de chrétien.

Cette nombreuse descendance de Louis XVI, consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, assure l’avenir de la Monarchie.

Cet avenir est à nous parce que nous voulons être à Dieu. »[19]

Le prétendant répond ainsi au désir exprimé par la Sacré-Cœur sous Louis XIV à la Bienheureuse Marguerite Marie.

Voici un extrait du livre de Léon Bloy : Le Fils de Louis XVI, page 69 :

« 28 juin 1889. Voici les paroles du Roi (Charles XI, fils de Louis XVII-Naundorff) :

O Mon Adorable Maître, puisque vous avez eu l’extrême bonté d’indiquer vos volontés saintes à mon aïeul Louis XIV, je prends l’engagement de les exécuter toutes, le jour où votre infinie miséricorde m’aura rendu la puissance politique et le rang social de mes ancêtres. Mais, en attendant, je vous promets, ô Divin Cœur de Jésus, de maintenir toujours votre Image sacrée dans les armes et la bannière de ma famille. Je vous promets en tant que simple fidèle, un constant hommage d’amour et d’adoration ; en tant que Roi de droit, sinon de fait, de la fille aînée de votre Eglise, un hommage lige de particulière soumission et dépendance. Comme Roi légitime de cette catholique nation, je jure d’honorer en vous le Roi des Rois et d’être fier de saluer en vous le seul vrai Roi de France dont je ne veux être que l’humble Lieutenant. Je vous promets, ô divin Cœur de Jésus, de posséder toujours sous mon toit votre Image sacrée, de l’y mettre à une place d’honneur et de l’y vénérer chaque jour. Je vous promets d’élever un jour, dans le Palais de mes Pères, une chapelle consacrée à votre divin Cœur et d’y venir souvent, à la tête de ma cour et des principaux officiers de ma Couronne, m’y reconnaître votre vassal. Je vous promets de consacrer, immédiatement après mon sacre, à votre Cœur sacré, ma personne, ma Famille et mon royaume. »

On connaît la fameuse rencontre entre Léon XIII et Lyautey. Léon XIII, recevant Lyautey, jeune officier, lui déclara avec force et à sa grande stupéfaction « qu’il n’était pas légitimiste », au sens où cela s’entendait alors, c'est-à-dire du vivant du Comte de Chambord, fait relaté dans une lettre écrite en 1883, où le futur maréchal exprime son émotion sur « ce qu’il aurait tant voulu ne pas être sûr d’avoir entendu. »

En 1884, M. le comte de Beaumont d’Auty et M. le marquis Henri de Meckenheim présentèrent Charles XI à Léon XIII.[20]

Lorsque le 8 juin 1888 mourut en Hollande l’épouse très respectée de Naundorff, ce n’est pas à Madame Naundorff, et pas seulement à Madame de Bourbon que le pape envoie sa bénédiction in extremis, c’est à « Son Altesse Royale la Duchesse de Normandie » ainsi désignée par ce titre souverain.

Le 8 février 1898, à Lunel, le prince Auguste-Jean, petit-fils de Louis XVII, épousa Fanny-Marie-Magdeleine Cuillé, des Cuillé de La Rocca-Rodente : Léon XIII accorda sa bénédiction aux jeunes époux par son secrétaire Marzolini :

« Prince de Bourbon, Lunel.

Le Saint-Père accorde bénédiction apostolique au prince de Bourbon et à la princesse sa jeune épouse. Signé : Marzolini. »

La Croix du 3 mars 1898 attaqua l’authenticité de la dépêche pontificale. Elle fut obligée de se rétracter le 8 mars, devant les faits, et le fit loyalement.

Les archives s’entrouvrent ? Le Vatican est l’un des centres de l’univers les mieux informés et spécialement sur cette question de la Survivance. A aucun instant le nom « de Bourbon » ne peut y prêter à erreur ou distraction. Et si cette bénédiction ne fut pas, et ne pouvait être une reconnaissance directe, elle marqua tout au moins un acte voulu de considération.

« Altesse Royale », « Prince », « Princesse »… le Vatican et son protocole antique et rigoureux ont-ils coutume de dispenser au hasard ces titres exceptionnels ?

Le Vatican et ses vastes archives pouvaient-ils ignorer le problème dynastique soulevé par le seul nom de Bourbon, et donc le problème politique de si près à l’histoire de la « fille aînée de l’Eglise ? »

Et le pape Léon XIII se serait-il rendu coupable de complicité d’imposture par consécration de la plus retentissante imposture ?

Le 16 août 1899, le Pape Léon XIII reçut en audience privée la princesse Marguerite de La Tour du Pin-Chambly de la Charce, représentant Charles XI de droit. Elle remit au Pape l'acte de Charles XI de la consécration de la famille de Bourbon et de la France aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.

Dans une audience privée que Sa Sainteté Léon XIII accorda le 16 août 1899, à Mlle de la Tour du Pin, messagère du Prince naundorffiste, qui souhaitait que le pape intervienne en sa faveur, le pape répondit : « Je ne puis. On dirait : le pape est intolérant, donc il est intolérable ! Attendez la rupture du concordat. »

Mais il bénit avec effusion le drapeau du Prince qu’elle avait apporté.[21]

En 1899, le Pape Léon XIII envoya sa bénédiction « in articulo mortis » pour Charles XI.

La qualité de Dauphin fut reconnue par le pape Léon XIII, ainsi qu’il résulte d’un Certificat de Bénédiction Apostolique, en date du 24 avril 1903, où le jeune prince est appelé : « Le Dauphin Henry Charles Louis de Bourbon. »

Mais la bénédiction Pontificale, objectera-t-on sans doute, s’obtient assez facilement ! A cela nous répondons que la qualité de Dauphin, unique au monde, ne se donne pas à quiconque et qu’elle n’a pu être écrite à la légère et sans l’autorisation spéciale du Pape.

Extrait de ce certificat :

« Très Saint-Père,

Le Dauphin Henry-Charles-Louis de Bourbon, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, Le supplie de vouloir bien accorder à lui et ses proches parents jusqu’au troisième degré la Bénédiction Apostolique et Indulgence Plénière in Articulos mortis, dans la forme usuelle de l’Eglise et prescrite par le Siège Apostolique.

SSmus Pontifex benigne annuit precibus

Dat. Ex Aedibus Vaticanis Die 24 Aprilis 1903

+ Im. Constantine, Archiep. Patrensias »

Le 26 février 1904, la princesse de La Tour du Pin fut reçue cette fois par le Pape Pie X, à qui elle remit le renouvellement de consécration au Sacré-Cœur fait par le prince Jean III de droit [Auguste-Jean-Charles de Bourbon, 1872-1914, petit-fils de Louis XVII].

Dans une seconde audience particulière que Mlle de la Tour du Pin obtint le 21 avril 1904, cette fois devant Pie X, il lui fut dit : « Soyez sûre que je ferai quelque chose pour cette famille. »[22]

Une autre bénédiction fut adressée par le Pape Pie X en 1904, au « Dauphin Henri-Charles-Louis de Bourbon », fils du prince Jean.

Les Pontifes romains ont-ils l'habitude de s'engager moralement à la légère en accordant leur bénédiction à n'importe qui ou à une famille qui tire l'origine de son nom d'un imposteur pour acquérir des honneurs et des avantages qui ne lui sont pas dus ? Peut-on être damné en honorant une telle famille que plusieurs Papes ont eux-mêmes honorée ?

Au mois de février 1906, Mme Maillet, fille du docteur Antoine Martin, (c’est-à-dire petite fille de Martin de Gallardon !) reçue en audience particulière par Sa Sainteté Pie X, obtint la réponse suivante :

« Dites-vous que vous avez le droit pour vous, et le droit triomphe toujours tôt ou tard…

Je vous donne à vous, à ces chers Princes, à tout ce petit groupe dont vous faites partie, en un mot à tous ceux que vous avez dans le cœur, la plus grande bénédiction que le Vicaire de Jésus-Christ puisse donner. Portez-leur mes encouragements et mes espérances ; c’est tout ce que je puis faire à l’heure actuelle. J’ai le cœur meurtri, ulcéré, mais Dieu m’aidera ! »[23]

Témoignage re-confirmé, dans un numéro de Flos Florum de 1938 et de1950 également :

Madame Maillet a publié ses « Souvenirs de Rome » :

« Après la mort de mon cher et vénéré Père, le 6 février 1904, ne l’ayant jamais quitté, partageant sa vie de labeur, en partie consacrée au soulagement des misères humaines, je m’imposai la lourde charge de continuer la tâche ardue qu’il avait entreprise de perpétuer, si je puis m’exprimer ainsi, la mission qu’il avait reçue de son Père, Thomas Martin de Gallardon, de faire connaître la survivance du Roi-Martyr dans la personne de son fils Louis XVII l’évadé du Temple.

Introduction à Rome :

En 1906, profitant du passage à Paris de la princesse Ruspoli, qui était reçue chez une de mes meilleures amies, la Comtesse C. Le Gonidec, boulevard des Invalides, je sollicitai son appui pour, lors du voyage que je désirai entreprendre en mars de la même année, obtenir facilement et d’une façon spéciale mon entrée au Vatican auprès de S. S. Pie X. Non seulement elle accéda à mon désir, mais elle me fît le grand honneur de m’accompagner auprès du Saint Père lors de ma première audience, qui ne fut en réalité qu’une audience de présentation (la première audience obtenue par la Princesse était libellée de cette façon : S. E. la signora Principessa di Poggio Sussa, suo Palazzo, S. Nicola di Valentino). Puis, me continuant sa bienveillance, elle me recommanda chaleureusement à un de ses parents, le Comte Edoardo Soderini, garde noble auprès du S. S.

Audiences de S. S. Pie X.

Encouragée par ces hautes protections, je rendis visite à Mgr Bisletti, majordome de S. S. Ce fut ce haut personnage qui me facilita surtout l’accès fréquent auprès de Pie X en me procurant trois fois par semaine et quelquefois plus, l’insigne honneur d’assister à la Messe du Saint Père dans sa chapelle privée. Ceci dit, et mes audiences se répétant, il me fallait avoir une raison majeure pour les obtenir aussi régulièrement ; ma raison, la voici : dès ma deuxième audience, me présentant à Pie X comme la petite-fille de Thomas Martin de Gallardon, j’abordais de suite la question de la survivance du fils de Louis XVI. Après m’avoir écoutée quelques minutes avec un intérêt très soutenu, le Saint-Père se leva, droit, sérieux, pénétré et, levant les deux doigts de la main droite, il prononça ces paroles : « Ils ont le droit pour eux et le droit triomphe toujours, tôt ou tard. »

M’étant mise à genoux, très émue, lorsqu’il s’était ainsi levé, il me bénit et m’encouragea à continuer ce qu’il appela mon œuvre.

Ceci se passa le 19 mars 1906, le jour de la Saint Joseph, fête du Saint-Père. A l’audience particulière suivante, le Saint-Père, qui savait me recevoir, avait placé bien en vue sur son bureau la photographie du Prince Henry, âgé alors de sept ans, par une attention très délicate et comme pour confirmer ce qu’il avait dit le 19 mars. Il accueillit d’un sourire ineffable mon exclamation ravie à la vue de la photographie ainsi placée. Partie de Paris pour une quinzaine de jours, je restai trente jours à Rome, ne pouvant me résoudre à quitter cette ville où j’avais obtenue tant de grâces.

Cardinal Mery del Val :

Car pendant ces trente jours, j’eus l’insigne honneur d’être reçue en audiences souvent répétées par S. Em. Le Cardinal Mery del Val, Secrétaire d’Etat. Ah ! Je n’ai pas eu à le convaincre sur la légitimité des descendants de Louis XVII ; S. Em., très au courant et très convaincu, me fit ce simple reproche : « Vous ne donnez pas assez de vie à votre Cause ; parlez-en partout, animez-la, suscitez des polémiques, en un mot faites-la vivre ».

« Puis-je faire connaître, Eminence, votre façon de voir à mes amis de Paris ? » « Je vous en prie, je ne m’en cache pas ! »

D’où ma nombreuse correspondance avec le cher Cardinal qui me combla d’insignes faveurs, entre autres en 1915, la Bénédiction du Saint-Père demandée au moment de sa Première Communion pour le Prince Henry de Bourbon, à ce moment-là élève à l’école Bossuet. J’ai la dépêche du Cardinal en ma possession et je vois encore l’émotion de l’abbé Dibildos pour l’obtention de cette bénédiction.

Séjours divers à Rome :

Je continuai mes séjours à Rome pendant les années 1907 et 1908, sollicitant et obtenant les mêmes faveurs de Pie X, du Cardinal Mery del Val, de Mgr Bisletti que j’eus le très grand plaisir de revoir, malheureusement pour la dernière fois, en 1933 lors du Jubilé.

Je fus le trouver à son Palais du Belvédère et il me rappelait malicieusement mes nombreuses demandes de messes et d’audiences, car, à chacune de mes visites, je lui disais : « C’est la dernière fois, Monseigneur, que je viens solliciter ma messe du Saint-Père, je compte partir demain pour Paris. » Il hochait la tête, en me disant : « Je suis persuadé que demain vous montrerez au Vatican solliciter les mêmes faveurs. » Et c’était vrai ; c’était toujours le cœur gros que je quittai Rome.

En 1907, dans une audience qui restera mémorable, j’offris au Saint-Père la vie de mon grand-père, Thomas Martin de Gallardon, que j’avais fait relier en chagrin blanc, orné des armoiries du Saint Père. Au moment où je lui présentais le livre, le Saint Père tendit la main et la plaça serré sur sa poitrine par le bras gauche. Timidement, je lui dis : « T. S. Père, je ne vous demande pas de le lire en entier, mais d’en prendre un aperçu. » Alors je vis son geste qui m’alla droit au cœur le pressant plus fortement sur sa poitrine ; le Saint Père dit avec ce sourire angélique qu’il avait : « Je le lirai tout entier. » Très émue, je m’agenouillai pour recevoir sa bénédiction.

En 1908, renouvelant mes visites au Vatican, en février et mars, pour la première fois mon mari m’y accompagnait. J’avais prié Mgr Bisletti de vouloir bien présenter lui-même, le lendemain, mon mari à Sa Sainteté. Monseigneur le fit très amicalement puis il nous quitta, se rendant à une cérémonie hors du Vatican.

Le Saint-Père se montra si bon, nous encourageant d’une façon si pressante à continuer notre œuvre en ce qui concernait la Survivance, que mon mari en fut touché jusqu’aux larmes. L’audience dura près de vingt minutes. Nous nous dirigions vers une salle où le Pape donnait une audience publique, lorsque, tout à coup, me retournant pour essayer de voir encore le Saint Père, je vis venir à nous assez rapidement un jeune Monseigneur, dépêché par Pie X, qui nous demanda de la part du Saint Père si nous avions été contents de l’audience. On juge de notre surprise et de notre émoi. Nous lui affirmâmes notre reconnaissance d’avoir été si bien reçus et de la confiance que nous avait montrée le Saint Père dans les trop courts instants qu’Il nous avait accordés, nous étions émus au point que Pie X passant près de nous pour se rendre à son audience publique, nous en oubliâmes de nous mettre à genoux sur son passage.

Cardinal Bisletti.

En 1933, lors d’une de mes visites au Cardinal Bisletti, après avoir rappelé nos souvenirs anciens et mes exigences pour mes audiences, le cher Cardinal se souvenant à quel point je vénérais Pie X me dit : « J’ai un portrait de Pie X que nul ne connaît et qui m’a été offert par S. S. ; vous êtes une des rares, à part ma famille, qui le connaîtrez », et nous conduisant dans sa chambre, il nous fit admirer ce portrait, véritable chef-d’œuvre, montrant Pie X avec une expression de rayonnement et de sainteté sur le visage, ignorée certainement de tout le monde, puisque je n’en ai jamais vu une reproduction, le cardinal Bisletti le gardant jalousement.

Cardinal Ferrata

Le Cardinal Ferrata, ancien Nonce à Paris, me recevait toujours avec empressement. En sa qualité de Nonce, me disait-il, il avait reçu à la Nomenclature la visite de tous les prétendants de plus ou moins bon aloi. « Il n’y en a qu’un qui ait retenu mon attention, c’est le descendant direct de vos Rois de France, le continuateur de la légitimité, votre Prince Jean de Bourbon. Ah ! Sur celui-là je n’ai eu aucun doute. D’ailleurs, je suis un partisan fervent de l’évasion et de la descendance de Louis XVI. Je ne leur ai pas dissimulé à chacun ma façon de voir. D’ailleurs, ils n’insistaient pas.

Voici en toute sincérité, sur ma part de paradis, mes souvenirs exacts de mes visites à Rome que de tout cœur j’autorise la Revue Flos Florum à publier, ce qui, jusqu’alors n’avait pas été fait.

L. Maillet. »

Paru dans Flos Florum en 1938, republié dans le n°3 du mois de juillet 1950 de la revue Flos Florum, pages 5 à 8.

On pourra nous objecter que cette narration ne repose sur aucun document écrit ; la bonne foi et la dignité de vie de l’auteur du récit valent des preuves écrites. Elle a recueilli elle-même des lèvres augustes et sacrées les paroles qu’elle relate.

Madame Maillet est morte en 1946. Que l’on ne prenne pas pour vision de vieille femme son récit. M. le baron de Genièvre l’a entendu de sa bouche, a eu en mains des lettres prouvant les contacts qu’elle eût avec Mgr Bisletti, les cardinaux Merry del Val, Ferrata et autres personnalités religieuses.[24]

Conclusion : Bienveillance et silence de la part du Vatican. Toujours la Sagesse et la Prudence.

En 1915, le pape Benoît XV adressait sa bénédiction au « Prince Henri de Bourbon », alors élève au lycée Bossuet.

Robert Ambelain écrit : [25]

« En 1923, le prince Louis-Charles-Jean-Philippe de Bourbon, petit-fils de Naundorff, fit solliciter du pape Pie XI la faveur d’une réception ès qualités. Le R. P. Genocchi, missionnaire apostolique du Sacré-Cœur, confesseur du pape Pie XI, se chargea inconditionnellement de soumettre la demande du prince, et la demande d’audience fut accordée sans aucune difficulté. Le prince se rendit alors à Rome et fut reçu le 28 novembre 1923 en audience privée, dans la salle du Tronetto, par le pape Pie XI. On retrouvera le compte rendu de cette audience dans divers journaux italiens : Il Piccolo des 29-30 novembre 1923, l’Ambrosiano du 30 novembre 1923, le Corriere Italiano et La Tribuna Illustrata des 9-16 décembre 1923, etc.

Des années passèrent encore, et ce fut à Jean XXIII, alors simple nonce apostolique sous le nom de Mgr Roncalli de 1944 à 1953 à Paris, à attester avec finesse ce qu’il savait sur la survivance.

Recevant un jour en la cathédrale Notre-Dame le prince René de Bourbon, il le qualifia à chaque fois au cours de cet entretien d’Altesse Royale. Par la suite, devenu pape, il le reçut à Rome en audience privée, et la lettre d’invitation fut adressée à « Son Altesse Royale le prince de Bourbon ». Le journaliste suisse Willy Aeschlimann en témoigna en ses Notes historiques, ayant vu cette lettre.

A cet entretien à Notre-Dame, René de Bourbon se présenta avec deux amis, en accord avec Mgr Roncalli. Dès l’entrée en matière, le prince déclara : « Je suppose, Monseigneur, que Votre Eminence ne peut rien nous communiquer sur ce que possède le Vatican quant à la survivance de notre aïeul Louis XVII ?... »

A cette question, probablement mise au point d’avance, Mgr Roncalli répondit simplement, en joignant les mains selon son habitude sur son abdomen : « Comme Votre Altesse Royale est perspicace… Elle a deviné ma réponse ! En effet, je ne puis rien lui dire sur ce sujet. »

Cet entretien me fut rapporté par mon regretté ami Henry Buisson, fonctionnaire aux Affaires étrangères à l’époque. On notera la subtilité très vaticane de celui qui allait devenir le grand pape Jean XXIII ; en donnant à son interlocuteur le titre d’Altesse Royale, il répondait par une confirmation implicite à la question ! »

La consécration faite par Charles XI a été renouvelée par chacun des chefs de famille (branche aînée) : le prince Jean en 1900, le prince Henri en 1914, et enfin celle faite par Charles-Louis-Edmond de Bourbon.

Voici le renouvellement de la Consécration au Sacré Cœur de Jésus le 21 janvier 1987 à Saint-Nicolas du Chardonnet, en présence de Mgr Ducault-Bourget, par Charles-Louis-Edmond de Bourbon :

« Nous, Charles-Louis-Edmond de Bourbon renouvelons solennellement en ce jour la consécration de notre famille et de la France au Divin Cœur de Jésus, comme l’ont fait nos prédécesseurs, descendants de Louis XVII. »

III] Louis XVII et les prophéties

Les anti-naundorffistes ne se sont pas fait faute de reprocher aux partisans de Louis XVII de rechercher leurs adeptes parmi les fidèles du merveilleux et les mystiques.

La cause de Louis XVII a été mêlée à ces questions du vivant même de Louis XVII-Naundorff avec l’affaire de la Doctrine Céleste, puis avec la troublante mission de Martin de Gallardon. Plus tard vinrent les affaires de la Salette, Loigny, etc. Les naundorffistes ont dû, malgré leur réserve, parler de ces faits qui ont leur importance, car, quoiqu’on dise et sans préjuger de rien, il n’est pas indifférent que l’on fixe, pour l’histoire, qu’un paysan de Gallardon soit allé dire à Louis XVIII qu’il n’était pas à sa place ou qu’un pâtre des Alpes ait voulu parler au Comte de Chambord pour lui dire à peu près la même chose.

Comme l’écrivait le marquis de La Vauzelle, écrivain naundorffiste providentialiste :

« Je veux le Roi par Dieu, et non pas Dieu par le Roi au choix exclusif des hommes. Je soupire après le Grand Monarque annoncé par tant de prophéties. »[26]

L'annonce d'événements futurs par les prophètes, comme tous et chacun le savent, remonte au tout début de la création de l'univers. Durant toutes les périodes troubles de l'histoire de l'humanité, Dieu a suscité chez les peuples des prophètes ou de grands visionnaires qui ont joué un rôle prédominant dans l'histoire de l'humanité. L'histoire Sainte (l'Ancien Testament), de même que le Nouveau Testament, en contient tous deux une multitude d'exemples.

Si les Juifs avaient bien étudié les prophéties, ils auraient reconnu le Messie et ne l'auraient jamais crucifié.

Le terme de « prophétie » fait hausser les épaules à notre époque rationaliste et sceptique. Les prophéties de l’Ancien Testament ne peuvent pas être récusés, mais les voyants de nos jours sont traités d’exaltés, d’illuminés, de fous, etc.

Cependant, le prophète Amos nous affirme qu’il y en aura toujours quand il dit au chapitre III, v. 6 et 7 :

« La trompette sonnera-t-elle dans la ville sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Y arrivera-t-il quelque mal qui ne vienne pas du Seigneur ? Car le Seigneur notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé auparavant son secret aux prophètes ses serviteurs. »

Un monsieur hostile au secret de la Salette et au surnaturel à qui je citais ce passage d’Amos me répliqua gravement : « Les prophètes de l’Ancien Testament n’ont jamais prophétisé pour les siècles après Jésus-Christ. C’est l’enseignement de l’Eglise. »

Je réponds par le passage ci-après de l’Ecclésiastique, chapitre XLIII, 26, 27, 28 :

« Isaïe fut un grand prophète : il vit par un don de l’Esprit de Dieu ce qui devait arriver dans les derniers temps : et il consola ceux qui dans la suite devaient être affligés dans Sion. Il prédit ce qui devait arriver jusqu’à la fin des siècles, et il découvrit des choses secrètes avant qu’elles n’arrivassent. »

Voilà un prophète de l’Ancien testament qui a prophétisé des évènements « qui devaient arriver jusqu’à la fin des siècles. »

En cherchant bien on en trouverait d’autres.

Donc il y a eu des prophètes qui ont prédit pour tous les temps.

Doc il y en aura toujours.

Donc il y en a de nos jours. [27]

On a tant abusé des prophéties, surtout dans ces derniers temps, qu'il semble qu'on ne puisse plus prononcer ce mot sans exciter le sourire. Cependant l'Esprit-Saint nous dit : Ne méprisez pas les prophéties, examinez-les attentivement, afin de discerner les véritables. Prophetias nolite spernere, omnia probate: quod bonum est tenete. (I Thom. XX, 21). Il ne faut donc pas croire toutes les prophéties, de même qu'il ne faut pas les rejeter toutes ; pas de crédulité exagérée et sans fondement d'une part ; pas de négation systématique de l'autre. Le démon, qui est le singe de Dieu, peut nous tromper par de fausses prophéties, comme il trompe par de faux miracles.

Qu'on ne méprise donc pas les prophéties.

Conformément aux décrets d’Urbain VIII, nous déclarons nous soumettre au jugement de la sainte Eglise et ne vouloir en rien prévenir ses décisions, lorsque nous relatons des prophéties privées ou des faits extraordinaires, sur lesquels elle ne s’est pas prononcée. Nous entendons ne les donner qu’à titre documentaire ou d’information.

Prophétie de Jean de Vatiguerro, dite de Saint-Césaire, archevêque d’Arles, en 468. Extrait du Liber Mirabilis de 1524, déposé à la BNF et dont l’édition remonte aux premiers temps de l’imprimerie :

« Le Lis (Louis XVII) sera privé de sa noble couronne ; on l’en dépouillera et on la donnera à un autre (Louis XVIII), à qui elle n’appartient pas, et il sera humilié jusqu’à la confusion (Louis XVII traqué par tous les gouvernements et dépouillé même de son nom.) »

Prophétie de St Catalde, évêque de Tarente (Elle est très ancienne ; David Pareus la cite dans son commentaire de l'Apocalypse imprimé à Heidelberg en 1618) :

« … Un roi sortira de l’extraction et tige du lys très illustre, ayant le front élevé, les sourcils hauts, les yeux longs et le nez aquilin… »

Prophétie du Père Calliste, religieux de Cluny (XVIIème siècle)

Cette prophétie date du 3 décembre 1750, trois jours avant la mort du Père Calliste. Elle a été annoncée, au milieu du plus profond silence, à la fin de la messe, dans l'étonnement et la consternation de tous les assistants. Le texte de la prophétie du Père Calixte est conservé grâce à la lettre, datée du 3 décembre 1751, adressée par un religieux de Cluny, Dom Madrigas, au Prieur de l'Abbaye de Moutier-Saint-Jean-en-Auxois en Bourgogne.